Depuis 2015, le 11 février de chaque année est marqué par la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de Science. Lancée par l’assemblée générale de l’ONU, cette initiative a vocation à promouvoir l’accès et la participation des femmes et des filles à la science, alors qu’aujourd’hui les femmes ne représentent que 33% des chercheurs dans le monde et seulement 35% des étudiants dans les domaines liés aux sciences et technologies.

La collaboration Rubin LSST France a souhaité s’associer à cette démarche en mettant en avant quelques unes des femmes de la collaboration. Qu’elles soient chercheuses, ingénieures, doctorantes ou encore postdoctorantes, découvrez ci-dessous leur métier, leur thématique de recherche mais aussi ce qui les passionne dans le projet Rubin LSST.

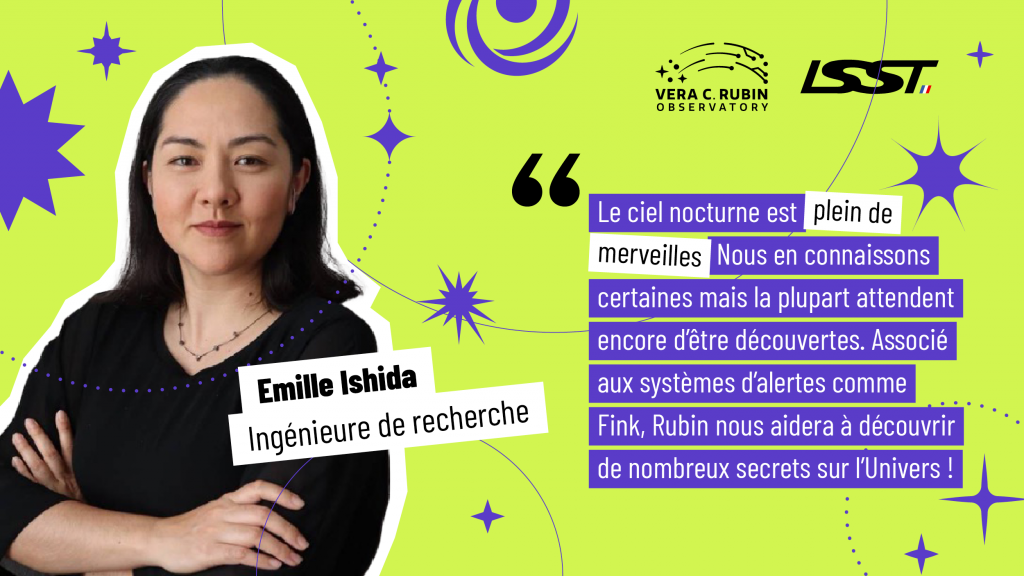

Emille Ishida est ingénieure de recherche au Laboratoire de Physique de Clermont (CNRS, Université Clermont Auvergne) et l’une des responsables du système d’alertes Fink.

Fink est une collaboration internationale qui propose un système capable de gérer, en temps réel, le volume d’alertes sans précédent envoyées par l’Observatoire Rubin et de prévenir les scientifiques de tout changement notoire par rapport à des observations antérieures.

Marine Kuna est maître de conférences et chercheuse en physique des particules et de cosmologie au Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (CNRS, Université Grenoble Alpes) et responsable du projet Stellar Stream dans la Dark Energy Science Collaboration. L’objectif de Stellar Stream est de détecter des sous-halos de matière noire présents dans notre galaxie via leur interaction avec les courants stellaires en orbite autour de la Voie Lactée. Des sous-halos de matière noire de si petite taille n’ont jamais encore été observés. La mesure de leur abondance sera un indice précieux pour trancher parmi la multitude des modèles de matière noire. Marine Kuna co-encadre également une thèse sur la problématique du blending, c’est-à-dire la superposition des galaxies dans les images de Rubin LSST.

Madeleine Ginolin est doctorante en cosmologie observationnelle à l’Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (CNRS, Université Lyon 1). Elle travaille en particulier sur l’échantillon de supernovae proches ZTF, où les biais d’observation sont limités, afin d’améliorer notre connaissance de leur comportement. Ces connaissances seront ensuite utilisées pour traiter les données des supernovae lointaines observées par Rubin. Les supernovae sont des indicateurs de distance cruciaux pour la mesure de la constante de Hubble-Lemaître et la détermination de l’équation d’état de l’énergie noire.

Marina Ricci est chercheuse en cosmologie observationnelle au Laboratoire Astroparticule et Cosmologie (CNRS, Université Paris Cité, Observatoire de Paris, CEA, CNES). Elle est impliquée dans la Dark Energy Science Collaboration qui prépare les analyses cosmologiques des données de Rubin LSST. Elle s’intéresse particulièrement aux amas de galaxies et oeuvre aussi à l’organisation de cette grande collaboration internationale.

Claire Juramy-Gilles est ingénieure en instrumentation au Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies (CNRS, Sorbonne Université et Université Paris Cité). Elle a contribué à la conception et aux tests de l’électronique de la caméra LSST et à l’optimisation du fonctionnement de ses capteurs CCD. Elle a également participé à la construction du système de changeur de filtres et à son intégration dans la caméra. Enfin, elle anime actuellement un groupe de travail, composé d’ingénieurs et de chercheurs, dont l’objectif est d’améliorer les performances de la caméra.

Nicoleta Pauna est enseignante chercheuse en physique au Laboratoire de Physique de Clermont (CNRS, Université Clermont Auvergne). Son travail s’inscrit dans une démarche de caractérisation des détecteurs CCD afin de corriger certains effets instrumentaux. Le plan focal de la caméra est en effet équipé de capteurs à haute résistivité qui permettent de sonder plus loin dans l’Univers grâce à leur sensibilité accrue. La calibration de ces capteurs représente un point crucial dans le contrôle des erreurs systématiques.

Sylvie Dagoret-Campagne est directrice de recherche au CNRS au Laboratoire Irène Joliot Curie IJCLab (CNRS, Université Paris Saclay, Université Paris Cité).

Ses travaux dans le cadre des grands relevés de galaxies comme celui de Rubin LSST portent à la fois sur la précision de la mesure des flux des galaxies lointaines en les corrigeant des variations de la transparence atmosphérique et sur l’estimation de leurs distances si indispensables pour tester les modèles de croissance des grandes structures de l’Univers.

Anna Niemec est chercheuse postdoctorale en cosmologie observationnelle au Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies (CNRS, Sorbonne Université et Université Paris Cité). Elle travaille sur l’effet de lentille gravitationnelle qui permet de tracer la distribution de matière dans l’Univers, y compris de la mystérieuse matière noire. Elle participe également à la préparation des analyses cosmologiques dans la Dark Energy Science Collaboration.