Grâce à sa vue d’ensemble et détaillée du système solaire, ainsi que sa capacité à détecter et à suivre rapidement les objets en mouvement, l’Observatoire Vera C. Rubin va constituer une mine de données pour la planification et la préparation des missions spatiales. Il va en effet aider les scientifiques à identifier les cibles à privilégier pour les futures missions spatiales en détectant des millions de nouveaux objets du système solaire et en révélant, avec plus de détails que jamais, le contexte plus large dans lequel ces objets existent. Rubin pourra également alerter les scientifiques de l’existence d’objets tels que des astéroïdes, des comètes ou des objets interstellaires en approche, suffisamment à temps pour déterminer leurs trajectoires et préparer les missions spatiales destinées à les étudier.

Nous vivons une période passionnante pour l’exploration du système solaire, avec l’annonce récente de résultats de missions spatiales telles que OSIRIS-REx, Lucy et Psyche de la NASA et Juice de l’ESA. Ces engins spatiaux (sans équipage) ont visité nos voisins cosmiques et ont rapporté des images en gros plan, des informations détaillées et même des roches et des poussières extraterrestres. Mais les missions spatiales ne sont rendues possibles que grâce à des recherches approfondies, préalables à la préparation et à l’orientation des scientifiques sur Terre. Les observations des observatoires astronomiques au sol sont essentielles à ce processus. L’Observatoire Rubin, financé conjointement par la National Science Foundation (NSF) et le Department of Energy (DOE) américain, commencera bientôt à produire l’un des ensembles de données astronomiques les plus vastes produits par un même observatoire. Il fournira aux scientifiques un trésor d’informations qu’ils pourront utiliser pour planifier et préparer la prochaine génération d’ambitieuses missions spatiales, notamment sur le plan scientifique. L’Observatoire Rubin est situé au Chili et sera mis en production en 2025. L’Observatoire Rubin est un programme opéré par le NOIRLab de la National Science Foundation, en collaboration avec le SLAC National Accelerator Laboratory.

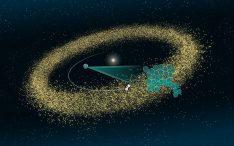

Le système solaire regorge de millions de petits objets rocheux et glacés. La plupart se sont formés très tôt, comme les objets proches de la Terre et les astéroïdes troyens, tandis que d’autres sont des voyageurs lointains provenant de systèmes solaires autres que le nôtre, connus sous le nom d’objets interstellaires.

Au cours des dix années que durera le relevé LSST (pour Legacy Survey of Space and Time), l’Observatoire Rubin scrutera toutes les nuits l’ensemble du ciel de l’hémisphère sud à l’aide d’un télescope à déplacement rapide de 8,4 mètres et de la plus grande caméra numérique au monde. Il permettra de révéler des millions d’objets du système solaire jusqu’alors inconnus. Le relevé effectué par l’Observatoire Rubin devrait potentiellement quintupler notre recensement actuel des objets connus du système solaire, que les scientifiques construisent patiemment depuis plus de 150 ans.

« Rien n’approchera la profondeur du relevé réalisé par Rubin et le niveau de caractérisation que nous obtiendrons pour les objets du système solaire », déclare Siegfried Eggl, professeur adjoint à l’Université de l’Illinois (Urbana-Champaign, États-Unis) et responsable du groupe de travail sur le système solaire interne au sein de la Solar System Science Collaboration (SSSC) de Rubin/LSST. « Il est fascinant que nous ayons la possibilité d’approcher des objets intéressants et de les observer de près. Mais pour cela, nous devons savoir qu’ils existent et nous devons savoir où ils se trouvent. C’est ce que Rubin nous dira ».

En plus de détecter des millions de nouveaux objets astronomiques, Rubin fournira également des informations sur la structure du système solaire et révélera des régions entières contenant des objets uniques ou scientifiquement intéressants à prendre en considération pour de futures missions spatiales.

« Si l’on compare Rubin à une plage, on verrait des millions et des millions de grains de sable, mais aussi la plage dans son ensemble », explique Siegfried Eggl. « Il peut y avoir une zone de sable jaune ou de sable noir volcanique, et une mission spatiale vers un objet de cette région pourrait permettre d’étudier ce qui la rend différente. Souvent, nous ne savons pas ce qui est bizarre ou intéressant si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel il se trouve ».

En plus de fournir aux astronomes et aux astrophysiciens la vue du ciel austral la plus complète à ce jour, Rubin les alertera également des changements dans le ciel nocturne dans les 60 secondes suivant leur détection. Ce système d’alertes en temps réel pourrait inciter les scientifiques à commencer à préparer une mission spatiale vers une cible qui se déplace rapidement, peut-être même un objet interstellaire en approche, suggère Siegfried Eggl. « Rubin va pouvoir nous donner le temps de préparation dont nous avons besoin pour lancer une mission d’interception d’un objet interstellaire. Il s’agit d’une synergie propre à Rubin et à l’époque dans laquelle nous vivons ». En fait, de telles missions sont déjà en cours de développement : la mission JAXA/ESA Comet Interceptor sera lancée en 2029 et attend la découverte (probablement par Rubin) d’une comète à longue période du système solaire qui soit visitable ou celle d’un objet interstellaire passant pour la première fois devant le Soleil.

Les observations précises et fréquentes de Rubin sur les objets du système solaire et leur emplacement pourraient également profiter aux missions spatiales déjà en cours, en alertant les scientifiques sur les possibilités d’observation intéressantes proches de la trajectoire d’un engin spatial, ou à proximité grâce à un léger détour. Rubin est par exemple bien placé pour influencer la mission Lucy, opérée par la NASA pendant 12 ans. Première mission spatiale envoyée pour étudier les astéroïdes piégés dans et autour de l’orbite de Jupiter, Lucy a déjà fourni des informations scientifiques précieuses ainsi que des résultats inattendus. Mais lorsque le relevé LSST de Rubin débutera, des astéroïdes plus petits et moins lumineux situés à proximité de la future trajectoire de Lucy seront observés pour la première fois par les scientifiques ici sur Terre : ce seront alors autant de nouvelles possibilités de survol et autant de découvertes scientifiques que nous sommes loin de pouvoir prédire. « Avec nos télescopes actuels, nous avons essentiellement observé les gros rochers sur la plage », continue Siegfried Eggl, « mais Rubin permettra de zoomer sur les grains de sable les plus fins ».

Plus d’informations :

L’Observatoire Rubin est une initiative conjointe de la National Science Foundation (NSF) et du Department of Energy (DOE) américain. Sa mission principale est de réaliser le relevé LSST (Legacy Survey of Space and Time), en fournissant un ensemble de données sans précédent pour la recherche scientifique soutenue par les deux agences. Rubin est exploité conjointement par le NOIRLab de la NSF et SLAC National Accelerator Laboratory (SLAC). NOIRLab est géré pour la NSF par l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA) et SLAC est géré pour le DOE par l’Université de Stanford. La France apporte un soutien essentiel à la construction et à l’exploitation de l’Observatoire Rubin grâce aux contributions du CNRS/IN2P3. Nous remercions également un certain nombre d’organisations et d’équipes internationales pour leurs contributions supplémentaires.

Lien vers le communiqué en anglais

Liens utiles :

En France, Benoit Carry (photo ci-contre), astronome adjoint au Laboratoire Lagrange (Observatoire de la Côte d’Azur, INSU, Université Côte d’Azur) est membre de SSSC. Ses recherches portent sur la caractérisation physique des objets du système solaire, en particulier sur la ceinture principale d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

Récemment arrivé dans le projet, il a très vite compris l’intérêt du relevé LSST pour ses recherches : « LSST sera le champion toutes catégories de la découverte d’objets du système solaire ! » En effet, la profondeur mais aussi la cadence à laquelle la caméra de Rubin reviendra en continu sur une même portion du ciel devrait permettre d’observer, d’après les estimations, jusqu’à 6 millions d’objets du système solaire en deux ans de production, contre 1,3 millions sur les 200 dernières années. « Avec autant d’observations, on va clairement passer de l’âge sombre à l’âge d’or du système solaire…»

L’autre point notable du LSST se situe sur sa caméra : elle est équipée d’un système photométrique multibandes qui, allié à un système d’alertes, permettra de détecter en temps réel les objets transitoires. Benoit Carry collabore ainsi régulièrement avec l’équipe du broker Fink, l’un des systèmes d’alertes officiels de Rubin.

Né au Laboratoire de Physique de Clermont (CNRS, Université Clermont Auvergne) et au Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie (CNRS, Université Paris Saclay, Université Paris Cité), Fink (photo de l’équipe à dr.) sera capable, en temps réel, de gérer le volume d’alertes sans précédent envoyées par l’Observatoire Rubin et de prévenir les scientifiques de tout changement notoire par rapport à des observations antérieures. Ce système devrait ainsi permettre de mieux comprendre les phénomènes transitoires (les objets du système solaire mais aussi les supernovae, les sursauts gamma, etc.).

Au-delà de ses prérogatives de système d’alertes traditionnel, l’un des objectifs majeurs de Fink est de construire une plateforme de référence pour l’étude du système solaire à l’ère des flux de données massifs.

« Fink présente l’avantage de filtrer par défaut les alertes qui concernent le système solaire pour ne pas polluer les autres champs scientifiques » poursuit Benoit Carry. « Ces alertes seront donc facilement accessibles par les astronomes et très intéressantes par exemple pour différencier les comètes des astéroïdes, ces fossiles du système solaire.» Et ainsi accélérer les connaissances sur la composition de l’Univers.

Contacts :

- Benoit Carry, astronome adjoint au Laboratoire Lagrange : benoit.carry@oca.eu

- Gaëlle Shifrin, responsable communication Rubin LSST France : gshifrin@in2p3.fr