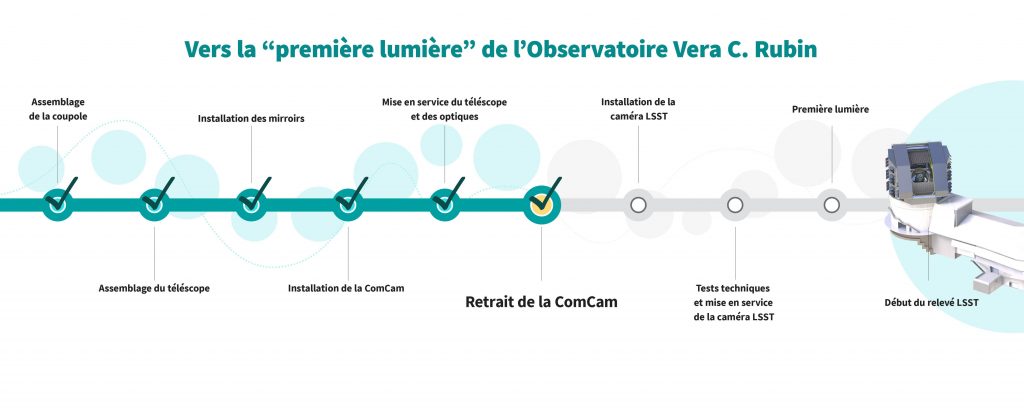

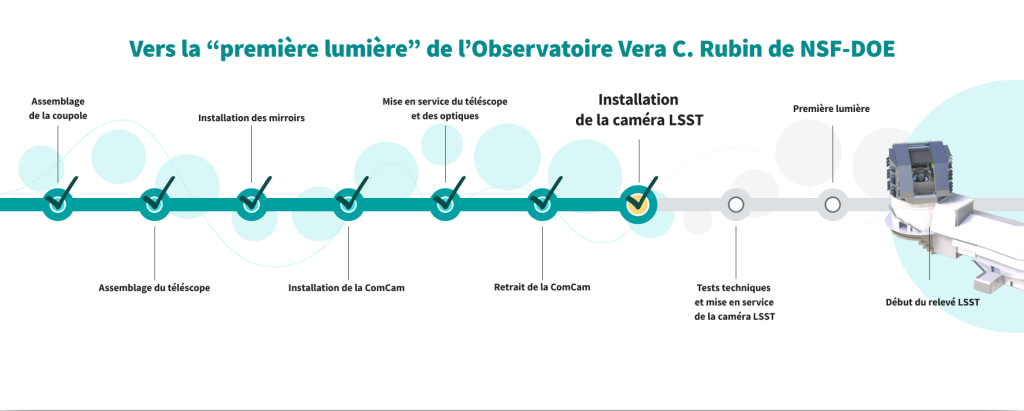

L’Observatoire Vera Rubin franchit une étape clé avec l’installation de la caméra LSST sur son télescope. La mise en place du dernier composant optique marque l’entrée dans la phase finale des tests. Prochaine étape : la capture des premières lumières, avant le lancement du relevé LSST (Legacy Survey of Space and Time). Équipé de la plus grande caméra numérique jamais conçue, Rubin s’apprête à collecter un volume de données sans précédent sur l’univers visible, surpassant celui de tout autre observatoire au monde.

Début mars, l’équipe de l’Observatoire Vera Rubin, situé sur le Cerro Pachón au Chili, a installé avec succès sur le télescope Simonyi l’imposante caméra LSST, dont la taille est comparable à celle d’une voiture. Cette étape majeure couronne deux décennies de conception, de construction et de transport de la caméra jusqu’au Chili. Pour Rubin, elle marque également l’entrée dans la phase finale des tests, avec comme prochaines étapes, la publication des images des premières lumières, puis le lancement, fin 2025, du Legacy Survey of Space and Time (LSST) le grand relevé astronomique du ciel austral qui doit s’étaler sur 10 ans.

Assemblée au laboratoire de SLAC en Californie, la caméra LSST intègre une technologie de pointe pour offrir une vue sans précédent du ciel nocturne. Achevée en avril 2024, elle a été transportée au Chili dans le cadre d’une opération méticuleusement coordonnée pour garantir son arrivée en toute sécurité à l’Observatoire Rubin.

Avec ses 3200 mégapixels et un poids de plus de 3 tonnes, la caméra LSST est la plus grande caméra numérique jamais construite. Elle intègre notamment un système de changeur de filtres inédit, qui stocke et place alternativement devant l’objectif, avec une précision au dixième de millimètre, cinq grands filtres optiques de 75 cm de diamètre et de 40 kilo chacun. La réalisation de cet élément a été confiée aux équipes des laboratoires français de CNRS Nucléaire & Particules, qui ont été récompensées pour cela en 2024 d’un cristal collectif du CNRS. Le changeur de filtres occupe une place centrale dans le système optique de l’Observatoire Rubin, aux côtés des miroirs primaire/tertiaire combinés de 8,4 mètres et du miroir secondaire de 3,5 mètres.

Grâce à la caméra LSST, l’Observatoire Rubin observera le ciel nocturne austral de façon répétée pendant une décennie, créant un enregistrement accéléré, ultra-large et en très haute définition de l’Univers. Ce relevé donnera vie au ciel nocturne et ouvrira la voie à de nombreuses découvertes dans notre univers proche (astéroïdes, comètes, étoiles pulsantes, explosions d’étoiles), comme dans l’univers lointain avec la découverte de millions de nouvelles galaxies.

Les données recueillies par Rubin seront stockées à raison de 20 téraoctets par nuit. En France le centre de CC-IN2P3 à Lyon contribuera à leur stockage et à leur traitement. Ces données seront mises, à intervalles réguliers, à la disposition des scientifiques du monde entier, favorisant des découvertes révolutionnaires et des avancées majeures sur les décennies à venir. Elles contribueront à mieux comprendre l’Univers, à retracer son évolution, à percer les mystères de l’énergie noire et de la matière noire, et à répondre à des questions que nous n’avons pas encore imaginées.

Dans les semaines à venir, les différents éléments de la caméra LSST et les autres systèmes seront connectés et testés. Puis suivra sur plusieurs mois la phase essentielle du commissioning, pendant laquelle scientifiques et technicien·nes travailleront ensemble afin de procéder aux derniers réglages du système désormais complet. Bientôt, la caméra capturera ses premières images détaillées du ciel nocturne — chacune si vaste qu’il faudrait un mur de 400 écrans de télévision ultra-haute définition pour les afficher.

Liens

le communiqué en anglais

le communiqué de CNRS Nucléaire et Particules

voir plus d’images et de vidéos de l’Obervatoire Rubin